Viviendo con su tía

Lazos familiares

Probablemente, uno de los motivos fundamentales que hace los tebeos Bruguera imperecederos sea que tratan, en muchos casos, de la convivencia, de los diversos modelos que de ella encontramos en nuestra sociedad, una cuestión universal con la que es ineludible involucrarse. Observando las diferentes propuestas planteadas en estos tebeos, encontramos que los constantes y sucesivos cambios de los usos sociales a que asistimos hacen que alguno de los modelos mostrados resulte hoy de algún modo chocante o se nos antoje insólito o poco homologable con los vigentes en la actualidad. Nos referimos hoy a la situación en la que sobrinos y tíos forman el núcleo familiar, concretamente, a la combinación de tía y sobrino adultos. Dejaremos de lado, por tanto (por hoy) a esos “hijos postizos” o “hijos aparentes” que suponen el sobrinito de los Pío, o los de la familia Trapisonda, incomprensibles frutos de matrimonios estériles.

Una figura pasada de moda

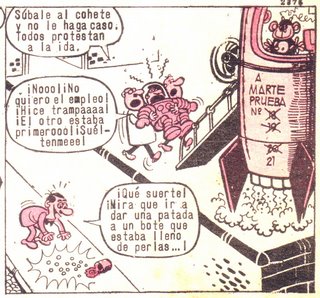

En el cambiante y hasta espasmódico devenir de la institución familiar en este siglo XXI, hay figuras que tienden a desdibujarse o, como mínimo, a perder protagonismo. Tal es el caso de los tíos y las tías, entendidos como los hermanos o primos de los padres de uno (y no como sinónimos de “hombre” y “mujer”, acepción esta en la que, como vocablos, mantienen una completa vigencia). Su existencia es tan innegable como siempre, pero su relevancia social ha alcanzado la categoría de lo ínfimo. Hoy en día parece incluso descabellado imaginar una historieta protagonizada por “Mi tío Magdaleno”, tal como lo concibió Conti en 1951, cuando se inauguró el DDT, en mayo de 1951 (cinco años antes de que Ladislao Vajda dirigiera esa pieza modélica de melancólica belleza y similar título: “Mi tío Jacinto” (1956)). Que en la historieta del número 38 (de febrero de 1952), el titular de la serie recibiera la visita de una tía suya supone una redundancia aún más desconcertante en nuestros días, cuando el círculo familiar prácticamente se agota en el escueto diámetro de padres e hijos. Otro tío destacado en el universo brugueriano sería el de la familia Pí, del Tio Vivo independiente, el que inició su andadura en junio de 1957. “La familia Pí” fue la propuesta de Peñarroya de

ampliación del ámbito de su anterior y exitosa serie “Don Pío”, transformándolo en el propio de un grupo familiar más numeroso (y acortándole el nombre al titular y dotándole de cabellera al cabeza de familia, de paso). En este escenario, el adusto Tío Victorino, de aspecto severo, por ser el único miembro del clan que presenta alguna disponibilidad económica, cumple con el papel del pagano (sirva como muestra de ello la viñeta contigua, tomada del Tio Vivo número 43, de fecha 23 de abril de 1958).

ampliación del ámbito de su anterior y exitosa serie “Don Pío”, transformándolo en el propio de un grupo familiar más numeroso (y acortándole el nombre al titular y dotándole de cabellera al cabeza de familia, de paso). En este escenario, el adusto Tío Victorino, de aspecto severo, por ser el único miembro del clan que presenta alguna disponibilidad económica, cumple con el papel del pagano (sirva como muestra de ello la viñeta contigua, tomada del Tio Vivo número 43, de fecha 23 de abril de 1958).Esta presencia de familiares que según la óptica actual se

antojan no estrictamente necesarios tenía su reflejo en los tebeos de la España de la posguerra. En un país diezmado por la cruel contienda Civil y por la escasez de todo (menos de miseria y de crueldad) en los años siguientes a ella, muchos huérfanos se criaron en casa de sus familiares, tíos o abuelos, y establecieron con ellos los vínculos afectivos y de dependencia que por naturaleza tenían reservados para sus progenitores.

antojan no estrictamente necesarios tenía su reflejo en los tebeos de la España de la posguerra. En un país diezmado por la cruel contienda Civil y por la escasez de todo (menos de miseria y de crueldad) en los años siguientes a ella, muchos huérfanos se criaron en casa de sus familiares, tíos o abuelos, y establecieron con ellos los vínculos afectivos y de dependencia que por naturaleza tenían reservados para sus progenitores. La figura de la tía contiene en su ser elementos propios de la esposa y de la madre, sin serlo en ningún caso, evidentemente. Aunque, como veremos en algún capítulo de esta entrada, en ocasiones esta afirmación no pueda hacerse con tanta certeza y veremos tías con un porcentaje muy alto de instinto maternal (en el caso de la tía de Amapolo Nevera) y otras que son, en esencia, cónyuges (la tía de Don Tele).

La figura de la tía contiene en su ser elementos propios de la esposa y de la madre, sin serlo en ningún caso, evidentemente. Aunque, como veremos en algún capítulo de esta entrada, en ocasiones esta afirmación no pueda hacerse con tanta certeza y veremos tías con un porcentaje muy alto de instinto maternal (en el caso de la tía de Amapolo Nevera) y otras que son, en esencia, cónyuges (la tía de Don Tele).Más fresco que una lechuga...

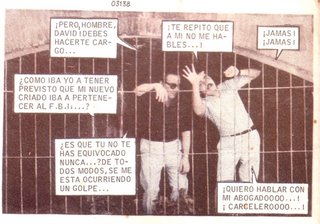

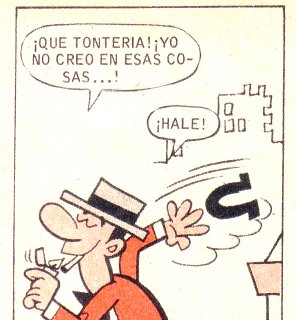

Amapolo Nevera, producto gráfico del mágico lápiz de Cifré y de la fértil inventiva de Carlos Bech (tal como nos revela Jesús Cuadrado en su Atlas "De la Historieta y su uso") fue el pícaro por antonomasia de los tebeos Bruguera. Debutante en el DDT en la primavera de 1952 (en torno al número 42 de la revista, del que hemos extraído la viñeta de muestra en la que encontramos un personaje algo cabezón y muy locuaz ),

Amapolo Nevera, producto gráfico del mágico lápiz de Cifré y de la fértil inventiva de Carlos Bech (tal como nos revela Jesús Cuadrado en su Atlas "De la Historieta y su uso") fue el pícaro por antonomasia de los tebeos Bruguera. Debutante en el DDT en la primavera de 1952 (en torno al número 42 de la revista, del que hemos extraído la viñeta de muestra en la que encontramos un personaje algo cabezón y muy locuaz ),  Amapolo es un personaje hijo de la precariedad de su tiempo, embebido de necesidad, fortalecido por la acuciante realidad circundante y alérgico al trabajo, que discurrió con presteza y pimpante dinamismo por su página improvisando mil y un engaños, argucias, pillerías y sagaces artimañas para conseguir apañárselas para vivir sin contraer arduas obligaciones laborales.

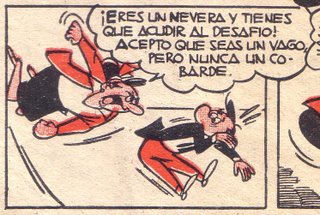

Amapolo es un personaje hijo de la precariedad de su tiempo, embebido de necesidad, fortalecido por la acuciante realidad circundante y alérgico al trabajo, que discurrió con presteza y pimpante dinamismo por su página improvisando mil y un engaños, argucias, pillerías y sagaces artimañas para conseguir apañárselas para vivir sin contraer arduas obligaciones laborales.  Maestro del sable, no dudaba en aprovecharse de su tía Nieves tanto como le era posible, sin más ni menos escrúpulos que los que mantenía para con el resto de los mortales. Es decir, sin escrúpulos en absoluto.

Maestro del sable, no dudaba en aprovecharse de su tía Nieves tanto como le era posible, sin más ni menos escrúpulos que los que mantenía para con el resto de los mortales. Es decir, sin escrúpulos en absoluto.La andadura de Amapolo Nevera por el DDT se prolongó a lo largo de cerca de 300 números, interrumpiéndose sus apariciones en la revista a partir del número 328 o 329, en agosto de 1957 (sustituido por otro personaje "familiar", "Mi primo Gundemaro", de Jorge) más de cinco años después de que se hubieran iniciado, cuando la aventura independiente del Tio Vivo se estaba empezando a consolidar.

De forma análoga a como Golondrino Pérez (Tio Vivo, 1957) era una especie de revisión de Cucufato Pi (Pulgarcito, 1949), también Amapolo Nevera conoció una especie de segunda edición en la forma de “Filiberto Monreal (que nunca tiene un real)”, personaje con el que Cifré regresó al DDT en el número 449, de fecha 21/12/1959, cuando el Tio Vivo había sucumbido al poderoso influjo de Bruguera.

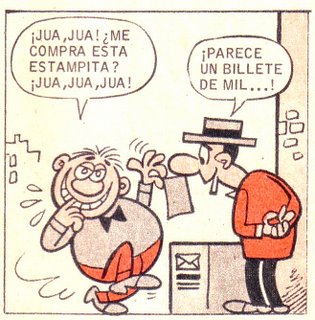

De forma análoga a como Golondrino Pérez (Tio Vivo, 1957) era una especie de revisión de Cucufato Pi (Pulgarcito, 1949), también Amapolo Nevera conoció una especie de segunda edición en la forma de “Filiberto Monreal (que nunca tiene un real)”, personaje con el que Cifré regresó al DDT en el número 449, de fecha 21/12/1959, cuando el Tio Vivo había sucumbido al poderoso influjo de Bruguera. Amapolo y su tía Nieves viven enfrentados, exactamente igual que gran parte de los matrimonios indisolubles (e irresolubles) de la España católica, apostólica y romana del franquismo. Su convivencia comienza a partir del número 90 (enero del 53), cuando ya ha pasado un año desde que las desventuras de Amapolo dieron comienzo y ya le hemos visto dar toda clase de tumbos y probado suerte,

Amapolo y su tía Nieves viven enfrentados, exactamente igual que gran parte de los matrimonios indisolubles (e irresolubles) de la España católica, apostólica y romana del franquismo. Su convivencia comienza a partir del número 90 (enero del 53), cuando ya ha pasado un año desde que las desventuras de Amapolo dieron comienzo y ya le hemos visto dar toda clase de tumbos y probado suerte,  de manera anecdótica en diversos oficios, como en la historieta del número 45 (de abril del 52) en que compone un improbable barrendero con la única finalidad de ganar una apuesta. Así, durante un año, Amapolo Nevera es un solitario que experimenta nuevos timos, practica la charlatanería y se doctora en toda tentativa de estafa. Al incorporarse a la serie su tía Nieves, el solitario ventajista pasa a ser algo distinto.

de manera anecdótica en diversos oficios, como en la historieta del número 45 (de abril del 52) en que compone un improbable barrendero con la única finalidad de ganar una apuesta. Así, durante un año, Amapolo Nevera es un solitario que experimenta nuevos timos, practica la charlatanería y se doctora en toda tentativa de estafa. Al incorporarse a la serie su tía Nieves, el solitario ventajista pasa a ser algo distinto.

Se convierte en el sobrino. El sobrino es un buscavidas aprovechado que, con los más variados embustes, pretende esquilmar a su tía , que para mayor infamia del joven, es quien le proporciona alimento y hospedaje.

Se convierte en el sobrino. El sobrino es un buscavidas aprovechado que, con los más variados embustes, pretende esquilmar a su tía , que para mayor infamia del joven, es quien le proporciona alimento y hospedaje.  Ante la desvergüenza y los desmanes del pícaro sobrino, que llega incluso a intentar el hipnotismo en el DDT 320 (de 3 de julio de 1957) para sacarle los cuartos a su tía, ésta opone una destreza y una contundencia en el manejo del garrote que nada tiene que envidiar a las del mismísimo Don Berrinche. Por otro lado, la ternura está presente en mucho mayor grado que la ternera y los momentos buenos son presentes (aunque suelen preceder al desengaño y al descalabro de la resolución al final de la página).

Ante la desvergüenza y los desmanes del pícaro sobrino, que llega incluso a intentar el hipnotismo en el DDT 320 (de 3 de julio de 1957) para sacarle los cuartos a su tía, ésta opone una destreza y una contundencia en el manejo del garrote que nada tiene que envidiar a las del mismísimo Don Berrinche. Por otro lado, la ternura está presente en mucho mayor grado que la ternera y los momentos buenos son presentes (aunque suelen preceder al desengaño y al descalabro de la resolución al final de la página).  Así, por ejemplo, destaca por su especial calidez humana y por su calidad de ilustración de una época, la historieta en la que Amapolo y su tía se desafían al parchís, en la historieta del DDT número 283, de octubre de 1956. El parchís, apasionante juego donde los haya, algo arrinconado por barbaridades envilecedoras como las consolas de video juegos, no sólo constituía un entretenimiento a la par científico y romántico en el que se calculaba, se mataba y se comía, también constituía una fuente de ingresos para alguien que, como Amapolo, mantenía una concepción hedonista de la vida.

Así, por ejemplo, destaca por su especial calidez humana y por su calidad de ilustración de una época, la historieta en la que Amapolo y su tía se desafían al parchís, en la historieta del DDT número 283, de octubre de 1956. El parchís, apasionante juego donde los haya, algo arrinconado por barbaridades envilecedoras como las consolas de video juegos, no sólo constituía un entretenimiento a la par científico y romántico en el que se calculaba, se mataba y se comía, también constituía una fuente de ingresos para alguien que, como Amapolo, mantenía una concepción hedonista de la vida.  En la historieta del número 289 de DDT, asistimos a una de las contadas revanchas de la tía Nieves, cuando consigue, por medio de una trama bien urdida, que su sobrino se desprenda de quinientas leandras que ha ganado sobre el tablero del parchís.

En la historieta del número 289 de DDT, asistimos a una de las contadas revanchas de la tía Nieves, cuando consigue, por medio de una trama bien urdida, que su sobrino se desprenda de quinientas leandras que ha ganado sobre el tablero del parchís.La vida es bella

Sólo a Escobar podía ocurrírsele dar vida a un personaje como Don Óptimo.

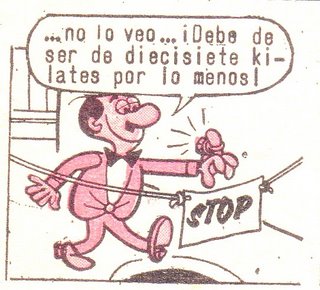

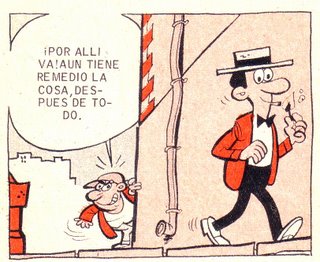

Convertir a la idealización del optimismo en un ser autónomo de apariencia humana. ¡¡¿Y qué apariencia?!! Orondo, vital, relajado, satisfecho, armonioso... Don Óptimo ingresó en las páginas del Tio Vivo cuando la publicación se transformó, allá por el verano de 1964, pasando de ser un semanario de humor a ser una revista de historietas, cuando estaba inmersa en su segunda época (y numeración) desde marzo de 1961, totalmente integrada ya en la Editorial Bruguera.

Convertir a la idealización del optimismo en un ser autónomo de apariencia humana. ¡¡¿Y qué apariencia?!! Orondo, vital, relajado, satisfecho, armonioso... Don Óptimo ingresó en las páginas del Tio Vivo cuando la publicación se transformó, allá por el verano de 1964, pasando de ser un semanario de humor a ser una revista de historietas, cuando estaba inmersa en su segunda época (y numeración) desde marzo de 1961, totalmente integrada ya en la Editorial Bruguera.  Además de cambiar la portada-chiste por una portada-historieta, el carrusel al que aludía su nombre se hacía al fin visible en su ángulo superior izquierdo. Sin aumento de precio, en la revista surgieron nuevas series. Una de las que alcanzó mayor continuidad fue la de Don Óptimo, que llegó a adentrarse en la década de los setenta.

Además de cambiar la portada-chiste por una portada-historieta, el carrusel al que aludía su nombre se hacía al fin visible en su ángulo superior izquierdo. Sin aumento de precio, en la revista surgieron nuevas series. Una de las que alcanzó mayor continuidad fue la de Don Óptimo, que llegó a adentrarse en la década de los setenta.En la primera etapa de su andadura, Don Óptimo vive con su tía (cuyo nombre no ha llegado este burgomaestre

a conocer), una mujer afable, que presenta una activa chifladura por la música que la lleva a tocar a toda hora todo tipo de instrumentos. Es la suya una relación muy diferente a la mantenida por Amapolo Nevera con su tía Nieves.

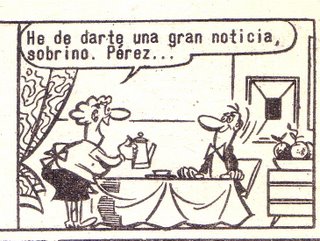

a conocer), una mujer afable, que presenta una activa chifladura por la música que la lleva a tocar a toda hora todo tipo de instrumentos. Es la suya una relación muy diferente a la mantenida por Amapolo Nevera con su tía Nieves. De la constante pugna en que vivían las criaturas de Cifré (garrotazos incluidos) pasamos a la armoniosa relación retratada por Escobar, en la que tía y sobrino se prodigan tiernos afectos, cariño mutuo y sonrientes atenciones. Juntos hacen vida social y disfrutan de su mutua compañía. Donde Amapolo actúa con engaños, buscando medrar a costa de su benefactora tía, Don Óptimo obra con devota dedicación. Quiere a su tía con cariño infantil y cuando ésta le provoca la risa un día en que se siente menos optimista de lo habitual, lo celebra con regocijo enternecedor (tal como vemos en la viñeta extraída del Tio Vivo 189 (19/10/1964).

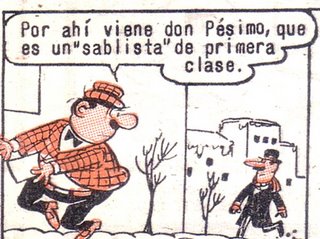

De la constante pugna en que vivían las criaturas de Cifré (garrotazos incluidos) pasamos a la armoniosa relación retratada por Escobar, en la que tía y sobrino se prodigan tiernos afectos, cariño mutuo y sonrientes atenciones. Juntos hacen vida social y disfrutan de su mutua compañía. Donde Amapolo actúa con engaños, buscando medrar a costa de su benefactora tía, Don Óptimo obra con devota dedicación. Quiere a su tía con cariño infantil y cuando ésta le provoca la risa un día en que se siente menos optimista de lo habitual, lo celebra con regocijo enternecedor (tal como vemos en la viñeta extraída del Tio Vivo 189 (19/10/1964).  Ambos, tía y sobrino, celebran juntos la Navidad en el Almanaque para 1965, publicado en noviembre del año anterior, como una pareja muy bien avenida. En esta época, Don Pésimo es tan sólo un conocido que interviene ocasionalmente en la serie, al que Don Óptimo procura evitar porque además de ser portador de “malas vibraciones” (dado su carácter lúgubre y su negra visión de la realidad) resulta que es un sablista de aúpa. Sin embargo, como es sabido, la importancia de esta antítesis de Don Óptimo aumentará hasta el punto de sustituir muy pronto a la tía de éste en la convivencia.

Ambos, tía y sobrino, celebran juntos la Navidad en el Almanaque para 1965, publicado en noviembre del año anterior, como una pareja muy bien avenida. En esta época, Don Pésimo es tan sólo un conocido que interviene ocasionalmente en la serie, al que Don Óptimo procura evitar porque además de ser portador de “malas vibraciones” (dado su carácter lúgubre y su negra visión de la realidad) resulta que es un sablista de aúpa. Sin embargo, como es sabido, la importancia de esta antítesis de Don Óptimo aumentará hasta el punto de sustituir muy pronto a la tía de éste en la convivencia.  Su aportación argumental es mayor, de hecho, proporcionando un contrapunto ideal al personaje titular, por lo que el protagonismo llega a repartirse equitativamente entre los dos opuestos inseparables. Mientras que la tía de Don Óptimo aparecía tan solo en algunas historietas, Don Pésimo se convierte en una presencia constante. El sustancial cambio en la serie podemos hacerlo patente en el año transcurrido entre

Su aportación argumental es mayor, de hecho, proporcionando un contrapunto ideal al personaje titular, por lo que el protagonismo llega a repartirse equitativamente entre los dos opuestos inseparables. Mientras que la tía de Don Óptimo aparecía tan solo en algunas historietas, Don Pésimo se convierte en una presencia constante. El sustancial cambio en la serie podemos hacerlo patente en el año transcurrido entre  noviembre de 1964 y noviembre de 1965. En el Almanaque para 1966, las Navidades las celebra Don Óptimo con su compañero Don Pésimo, con quien parece compartir vivienda. Y de su querida tía, como diría Pepe Iglesias el Zorro, nunca más se supo.

noviembre de 1964 y noviembre de 1965. En el Almanaque para 1966, las Navidades las celebra Don Óptimo con su compañero Don Pésimo, con quien parece compartir vivienda. Y de su querida tía, como diría Pepe Iglesias el Zorro, nunca más se supo.De esposa a tía

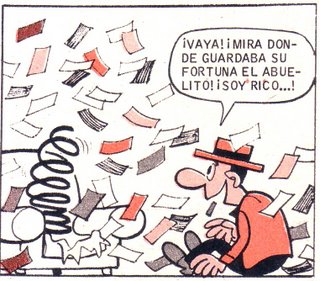

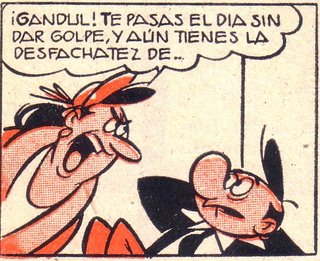

Don Tele, ese hombrecillo fanático

de las electrizantes bondades del revolucionario electrodoméstico que había de transformar los tristes saloncitos de los hogares españoles de los cincuenta en el “Paraíso del Zoom lazaroviano” de los setenta, que nos visitó hace unos meses en al entrada “Hacer la felicidad de los demás”, ese personaje en el que reconocemos la pasión

de las electrizantes bondades del revolucionario electrodoméstico que había de transformar los tristes saloncitos de los hogares españoles de los cincuenta en el “Paraíso del Zoom lazaroviano” de los setenta, que nos visitó hace unos meses en al entrada “Hacer la felicidad de los demás”, ese personaje en el que reconocemos la pasión  del propio Cifré por el nuevo medio y cuyas máximas cuitas y trabajos se derivan de las dificultades para disfrutar del receptor en solitario, sin tener que compartir su disfrute con el vecindario, vivió la sorprendente experiencia de haber estado casado con su tía o de haberse separado de su esposa para seguir conviviendo con ella en calidad de tía.

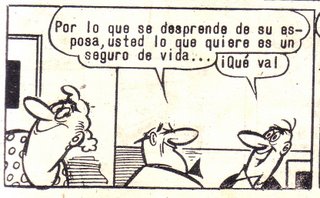

del propio Cifré por el nuevo medio y cuyas máximas cuitas y trabajos se derivan de las dificultades para disfrutar del receptor en solitario, sin tener que compartir su disfrute con el vecindario, vivió la sorprendente experiencia de haber estado casado con su tía o de haberse separado de su esposa para seguir conviviendo con ella en calidad de tía.  Mediante la intervención de algún censor oficial o aficionado (el mismo que se resistía a que en los tebeos se mostraran familias “normales”, en las que los padres engendran a sus hijos), la cónyuge de Don Tele se convirtió en su tía. Esta mágica transformación (que, probablemente, dicho sea de paso, se produce “de facto”en muchos matrimonios) se produjo entre los números 4 y 10 del Tio Vivo de su segunda época (es decir, entre el 2 de abril de 1961 y el 15 de mayo del mismo año). Como podemos comprobar y

Mediante la intervención de algún censor oficial o aficionado (el mismo que se resistía a que en los tebeos se mostraran familias “normales”, en las que los padres engendran a sus hijos), la cónyuge de Don Tele se convirtió en su tía. Esta mágica transformación (que, probablemente, dicho sea de paso, se produce “de facto”en muchos matrimonios) se produjo entre los números 4 y 10 del Tio Vivo de su segunda época (es decir, entre el 2 de abril de 1961 y el 15 de mayo del mismo año). Como podemos comprobar y  mediando tan solo un mes y medio entre una viñeta y otra, Agripina, la mujer de Don Tele, se convierte en su “tía querida”. Advirtamos que el personaje femenino no se había mantenido ausente en este intervalo, es decir, que aparece en las historietas de los números 6 y 8, pero sin aludir al parentesco que mantiene con el protagonista, por lo que se supone que sigue siendo su mujer, hasta que bruscamente, pasa a ser su tía.

mediando tan solo un mes y medio entre una viñeta y otra, Agripina, la mujer de Don Tele, se convierte en su “tía querida”. Advirtamos que el personaje femenino no se había mantenido ausente en este intervalo, es decir, que aparece en las historietas de los números 6 y 8, pero sin aludir al parentesco que mantiene con el protagonista, por lo que se supone que sigue siendo su mujer, hasta que bruscamente, pasa a ser su tía.  Este mágico cambalache revela lo frágil y difusa que es la línea que separa aquello que supone la convivencia de dos cónyuges de tebeo de lo que supone la de una pareja más o menos bien avenida que comparte techo. A los ojos del inocente lector, en estas historietas asexuadas, es imposible distinguir entre una esposa y una tía. Las dos sirven la sopa con la misma eficacia (dicho sea en términos anecdóticos) y dan la réplica al personaje protagonista con la misma efectividad (en términos de funcionalidad).

Este mágico cambalache revela lo frágil y difusa que es la línea que separa aquello que supone la convivencia de dos cónyuges de tebeo de lo que supone la de una pareja más o menos bien avenida que comparte techo. A los ojos del inocente lector, en estas historietas asexuadas, es imposible distinguir entre una esposa y una tía. Las dos sirven la sopa con la misma eficacia (dicho sea en términos anecdóticos) y dan la réplica al personaje protagonista con la misma efectividad (en términos de funcionalidad).  ¿A santo de qué, pues, el trueque? Seguramente, a que alguien, no tan sano como el lector, debía imaginar lo que Tele y Agripina hacían cuando apagaban la pantallita y se iban a la cama. Para evitar que algún tierno infante incurriera en semejante desvarío moral, esta mente calenturienta propuso una reforma sutil en la relación existente entre los personajes. El resultado, ya lo ven, una anécdota más de las que forman la agridulce historia del Tebeo Español.

¿A santo de qué, pues, el trueque? Seguramente, a que alguien, no tan sano como el lector, debía imaginar lo que Tele y Agripina hacían cuando apagaban la pantallita y se iban a la cama. Para evitar que algún tierno infante incurriera en semejante desvarío moral, esta mente calenturienta propuso una reforma sutil en la relación existente entre los personajes. El resultado, ya lo ven, una anécdota más de las que forman la agridulce historia del Tebeo Español.

Mientras que en al contienda más o menos abierta entablada cotidianamente entre Amapolo y Nieves o en el edílico convivir de don Óptimo y su tía no interfiere ningún elemento externo, entre Don Tele y su tía Agripina se interpone un tercero, el televisor, culpable del imperfecto funcionamiento de su convivencia.

A propósito de Don Tele, anotemos que debutó en el Tio Vivo en junio de 1960 en el momento en que la revista comenzó a imprimirse en los talleres Bruguera y se daban cita en ella los dibujantes que

la habían fundado (el propio Cifré, Peñarroya, Conti, etc) con los que la habían heredado (Nabau, Gin, Koke, Joso, etc) , a los que había que sumar los que se habían incorporado a Bruguera para suplir a los primeros (Segura, Ibáñez, Raf –aunque éste de rebote y por poco tiempo) y los que nunca se movieron de allí (Vázquez y Jorge, especialmente). Es un momento puntual en el que la revista se parecía a una de esas plantillas de un equipo de fútbol que cada temporada trata de renovarse y que termina convirtiéndose en un auténtico batiburrillo.

la habían fundado (el propio Cifré, Peñarroya, Conti, etc) con los que la habían heredado (Nabau, Gin, Koke, Joso, etc) , a los que había que sumar los que se habían incorporado a Bruguera para suplir a los primeros (Segura, Ibáñez, Raf –aunque éste de rebote y por poco tiempo) y los que nunca se movieron de allí (Vázquez y Jorge, especialmente). Es un momento puntual en el que la revista se parecía a una de esas plantillas de un equipo de fútbol que cada temporada trata de renovarse y que termina convirtiéndose en un auténtico batiburrillo.

La aportación de Don Tele a la sociología de lo cotidiano es de un valor innegable porque refleja admirablemente el inicio del despegue de un fenómeno que estaba aún lejos de ser de masas, pero que apuntaba un potencial descomunal que Cifré supo intuir o ante el que , como mínimo, cabe decir que quedó cautivado. El entusiasmo de dibujante y personaje por el invento que

trabajosamente se abría paso en los depauperados hogares españoles se transmitía constantemente al lector mediante encendidos elogios y loas a su programación, con menciones expresas a programas reales, como la serie Perry Mason o "Escala en Hi Fi" (el invento de TVE que se preludió al videoclip en veinte años), o a artistas en boga en aquel momento, como José Guardiola. Una actitud entusiasta bien distinta a la que hoy, casi medio siglo después, sustenta una audiencia sobre-alimentada y a un paso del hartazgo.

trabajosamente se abría paso en los depauperados hogares españoles se transmitía constantemente al lector mediante encendidos elogios y loas a su programación, con menciones expresas a programas reales, como la serie Perry Mason o "Escala en Hi Fi" (el invento de TVE que se preludió al videoclip en veinte años), o a artistas en boga en aquel momento, como José Guardiola. Una actitud entusiasta bien distinta a la que hoy, casi medio siglo después, sustenta una audiencia sobre-alimentada y a un paso del hartazgo.  Y eso que, en aquellos tiempos, tan alejados de la sobreabundancia de canales vía satélite, por cable o TDT, el paciente Tele no dejaba que se le enfriara el entusiasmo por haber de emplear media hora en sintonizar el aparato (como vemos en esta viñeta del Tio Vivo 174 (primera época), de fecha 7 de noviembre de 1960, sólo para encontrarse, momentos más tarde, con una masiva invasión de vecinos en su sala de estar que quedará atestada. Ésta, como ya hemos dicho era la principal causa de conflicto en las

Y eso que, en aquellos tiempos, tan alejados de la sobreabundancia de canales vía satélite, por cable o TDT, el paciente Tele no dejaba que se le enfriara el entusiasmo por haber de emplear media hora en sintonizar el aparato (como vemos en esta viñeta del Tio Vivo 174 (primera época), de fecha 7 de noviembre de 1960, sólo para encontrarse, momentos más tarde, con una masiva invasión de vecinos en su sala de estar que quedará atestada. Ésta, como ya hemos dicho era la principal causa de conflicto en las  historietas de Don Tele, la dificultad que hallaba para disfrutar de su televisor con la suficiente intimidad. La otra excusa argumental más frecuente consistía en las quejas de la esposa/tía contra el abandono que, por causa del aparato emisor de rayos catódicos, sufría por parte de su marido/sobrino.

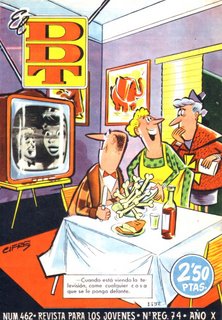

historietas de Don Tele, la dificultad que hallaba para disfrutar de su televisor con la suficiente intimidad. La otra excusa argumental más frecuente consistía en las quejas de la esposa/tía contra el abandono que, por causa del aparato emisor de rayos catódicos, sufría por parte de su marido/sobrino.Como anécdota señalemos que la historieta del Tio Vivo 62 (segunda época, de fecha 25 de junio de 1962) no era sino el desarrollo de un chiste que Cifré había publicado en la portada del DDT 462 (de fecha 21 de marzo de 1960). Una reiteración que prueba una vez más (como ya habíamos dicho antes en otras entradas) que una buena idea para un chiste conviene aprovecharla más de una vez. Por una vez, el personaje femenino encontraba ventajas a la abducción de que era objeto su marido/sobrino por parte del televisor, pues lo convertía en un sujeto al que resultaba muy sencillo alimentar

dado su nulo nivel de exigencia. Y valga decir, además, que la denuncia del deterioro de la vida hogareña por causa del agresivo magnetismo de la pequeña pantalla bien merecía la revisión.

dado su nulo nivel de exigencia. Y valga decir, además, que la denuncia del deterioro de la vida hogareña por causa del agresivo magnetismo de la pequeña pantalla bien merecía la revisión.Sin ningún género de dudas, Don Tele sobrevivió algún tiempo a su creador. La última historieta publicada de que este burgomaestre tiene constancia apareció en el Tio Vivo 98, de la segunda época, publicado el 21 de enero de 1963.

El modelo trasplantado a TVE

De todos los personajes que conforman el Mundo Burguera, Don Tele es aquel al que debemos recurrir para rendir homenaje a la andadura de Televisión Española, que cumple, uno de estos días, precisamente, medio siglo de existencia. En este weblog, iniciado en este mismo año del cincuentenario de TVE, nos hemos ocupado en diversas ocasiones de la efemérides y en esta entrada también podemos ofrecer una pincelada, muy a propósito del tema tratado, de lo que ha significado la labor desarrollada por los profesionales de la televisión en España.

De todos los personajes que conforman el Mundo Burguera, Don Tele es aquel al que debemos recurrir para rendir homenaje a la andadura de Televisión Española, que cumple, uno de estos días, precisamente, medio siglo de existencia. En este weblog, iniciado en este mismo año del cincuentenario de TVE, nos hemos ocupado en diversas ocasiones de la efemérides y en esta entrada también podemos ofrecer una pincelada, muy a propósito del tema tratado, de lo que ha significado la labor desarrollada por los profesionales de la televisión en España.Este burgomaestre sostiene que si de algo debe sentirse justamente orgullosa TVE, por lo que a producción propia se refiere, es de su mítico departamento de espacios dramáticos que durante la década transcurrida entre 1965 y 1975 ofreció al espectador tal cantidad de programas y de tal calidad que se hace imposible, en el modesto marco de este weblog (o lo que sea), ponderarlo en su justo valor. Pero sí que, en la medida que la oportunidad lo permita y hasta lo brinde, como es el caso, salpicar con alguna muestra de su acervo.

Nos referiremos hoy a la serie “La tía de Ambrosio”,emitida en la primavera-verano de 1971 por la segunda cadena de TVE (el canal entonces conocido popularmente como UHF), en la que hallábamos el retrato de la situación de convivencia que hemos estado revisando en los tebeos Bruguera. El magnífico Luis Morris (1929 - 1988) encarnaba al sobrino solterón (heredando el trabajo que Juanjo Menéndez, tras grabar dos episodios que hubo que destruir, rechazó por falta de acuerdo artístico o económico) y el papel de la súper-protectora tía Patro era incorporado, con la cercanía y la efectividad acostumbradas, por la más entrañable de las actrices que el espectador español medio de la segunda mitad del Siglo XX haya conocido: Rafaela Aparicio (1906 - 1996).

Nos referiremos hoy a la serie “La tía de Ambrosio”,emitida en la primavera-verano de 1971 por la segunda cadena de TVE (el canal entonces conocido popularmente como UHF), en la que hallábamos el retrato de la situación de convivencia que hemos estado revisando en los tebeos Bruguera. El magnífico Luis Morris (1929 - 1988) encarnaba al sobrino solterón (heredando el trabajo que Juanjo Menéndez, tras grabar dos episodios que hubo que destruir, rechazó por falta de acuerdo artístico o económico) y el papel de la súper-protectora tía Patro era incorporado, con la cercanía y la efectividad acostumbradas, por la más entrañable de las actrices que el espectador español medio de la segunda mitad del Siglo XX haya conocido: Rafaela Aparicio (1906 - 1996).  Los guiones corrían a cargo de José Miguel Hernán y la realización, de Luis Enciso. La serie no obtuvo un éxito memorable (como, por otra parte, era imposible dada la todavía incompleta implantación de la segunda cadena) y sólo se emitieron diez episodios.

Los guiones corrían a cargo de José Miguel Hernán y la realización, de Luis Enciso. La serie no obtuvo un éxito memorable (como, por otra parte, era imposible dada la todavía incompleta implantación de la segunda cadena) y sólo se emitieron diez episodios.La imagen que les muestro de tía y sobrino, sentados a la mesa, a la hora de la cena, expresa y condensa esa convivencia cálida, redonda y espesa, como un plato de sopa. El que se disponen a tomar, por ejemplo.

NOTA: el aludido "Filiberto Monreal, que nunca tiene un real" perdió a las pocas semanas su apellido (quien sabe si para no ofender a algún honorable Monreal auténtico), desapareciendo del rótulo de la cabecera dejando, en consecuencia, un visible hueco.

El título de la serie quedó así en "Filiberto... ... que nunca tiene un real". Poco después, viéndose la inutilidad de la coletilla (desrimada), quedó suprimida y el segundo pícaro creado por Cifré quedó desnudo de apellido y de leyenda, sin más presentación que su escueto nombre: "Filiberto" hasta su despedida, en el número 585 (de fecha 30 de julio de 1962). La secuencia de la mengua de la cabecera pudo seguirse en los números del DDT que van del 456 (todavía con el nombre entero) al 464, es decir, de febrero a abril de 1960. La viñeta de muestra corresponde al paso intermedio, vista en el DDT 460, de 7 de marzo.

El título de la serie quedó así en "Filiberto... ... que nunca tiene un real". Poco después, viéndose la inutilidad de la coletilla (desrimada), quedó suprimida y el segundo pícaro creado por Cifré quedó desnudo de apellido y de leyenda, sin más presentación que su escueto nombre: "Filiberto" hasta su despedida, en el número 585 (de fecha 30 de julio de 1962). La secuencia de la mengua de la cabecera pudo seguirse en los números del DDT que van del 456 (todavía con el nombre entero) al 464, es decir, de febrero a abril de 1960. La viñeta de muestra corresponde al paso intermedio, vista en el DDT 460, de 7 de marzo. NOTA2: Los tebeos no referenciados empleados para ilustrar esta entrada son: para Amapolo Nevera: los DDT números 262 (26/5/56), 278 (13/9/56), 279 (20/9/56), 311 (2/5/57), 314 (23/5/57) y la viñeta de aquí al lado, relativa al honor de los Nevera, del 323 (25/7/57); para Don Óptimo: el Tio Vivo 195 (primera época, 30/11/64), y para Don Tele: El Tio Vivo 179 de la primera época (12/12/1960) y los de la segunda números 17 (3/7/61), 56 (2/4/62), 67 (18/6/62).

NOTA2: Los tebeos no referenciados empleados para ilustrar esta entrada son: para Amapolo Nevera: los DDT números 262 (26/5/56), 278 (13/9/56), 279 (20/9/56), 311 (2/5/57), 314 (23/5/57) y la viñeta de aquí al lado, relativa al honor de los Nevera, del 323 (25/7/57); para Don Óptimo: el Tio Vivo 195 (primera época, 30/11/64), y para Don Tele: El Tio Vivo 179 de la primera época (12/12/1960) y los de la segunda números 17 (3/7/61), 56 (2/4/62), 67 (18/6/62).